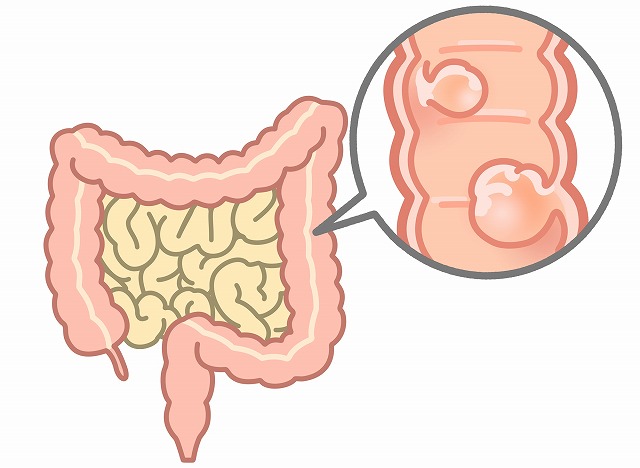

大腸ポリープについて

男性、女性とも頻度の高いがんある、大腸がんはそのほとんどが大腸ポリープから発生しているとされます。一般的に、腫瘍性ポリープが数年間かけて成長し、大腸がんに移行していくタイプが、大腸がんの9割を占めるといわれています。大腸ポリープを早期発見し、治療することは大腸がんを防ぐ上で、最も重要です。

男性、女性とも頻度の高いがんある、大腸がんはそのほとんどが大腸ポリープから発生しているとされます。一般的に、腫瘍性ポリープが数年間かけて成長し、大腸がんに移行していくタイプが、大腸がんの9割を占めるといわれています。大腸ポリープを早期発見し、治療することは大腸がんを防ぐ上で、最も重要です。

大腸ポリープは、大腸粘膜の一部がいぼのように隆起して飛び出した病変の総称です。腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープに大きく分けられ、腫瘍性ポリープには、腺腫や鋸歯状病変(SSA/P)などがあり、細胞が異常に増殖することで形成されます。非腫瘍性のポリープには、過誤腫性ポリープ、炎症性ポリープ、過形成ポリープなどがあります。

腫瘍性ポリープの腺腫や鋸歯状病変(SSA/P)は良性腫瘍ですが、長期間放置することで一部ががん化することがあり、切除することが将来の大腸がん予防につながります。

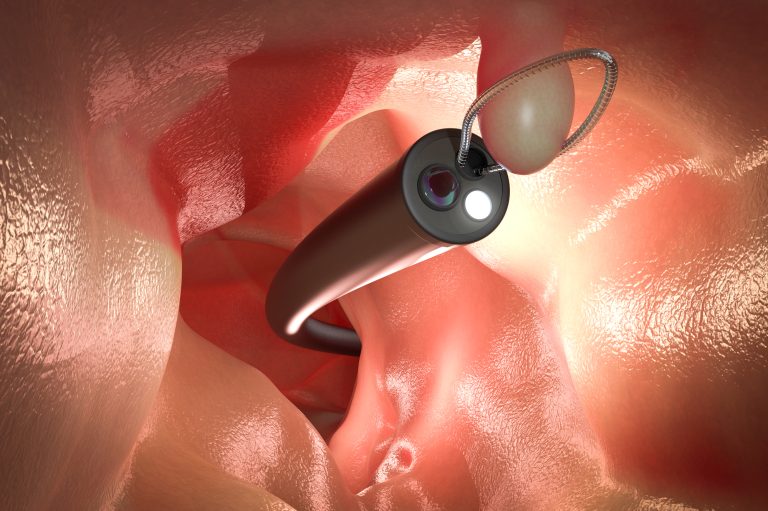

がん発症のリスクがあるポリープは内視鏡で形状を鑑別でき、大腸カメラ検査で発見された際にはその場で切除する日帰り手術が可能です。

大腸ポリープはがん化する可能性があります

大腸ポリープのうち腺腫は基本的には大きさによって、がん化するリスクが変わってきます。9mm以下でがん化する確率は15%以下ですが、20mmを超えるとがん化する確率は65%以上となります。ポリープは基本的に時間をかけてゆっくりと大きくなりますので、がん化リスクが高くなる前に切除することが有効な大腸がん予防になります。

なお、切除されたポリープの病理検査の統計では、がん細胞が含まれていた割合が、5mm未満では0.4%、10~14mmでは12%、15~19mmでは20.7%、 20mmを超えると25%以上と報告されています。

5mm未満のポリープでも、将来のがん化のリスクがあり、まれですがすでにがん化している可能性もあります。当院では小さいポリープでも腺腫やSSA/Pが疑われる場合には、発見したその場での切除をお勧めしています。

大腸ポリープの原因・発症リスクの高い人

- 年齢(40歳以上)

- 大腸がんの家族歴

- 過量のアルコール、喫煙

- 高脂質、高カロリー摂取や肥満

大腸ポリープ・大腸がんと食生活の関わり

大腸ポリープや大腸がんは食生活が発症に関与するとされています。リスクが高いのは、欧米タイプの高脂肪・低食物繊維の食事、赤身肉や加工肉などとされています。

野菜や果物、食物繊維は大腸がん発症の抑制効果を指摘する報告がありますが、積極的に摂取することが予防効果につながることは証明されていません。

大腸ポリープ・大腸がんと遺伝

血縁者(親兄弟、叔父叔母、甥姪、いとこなど)といった血縁者に大腸がんが発生しやすい家系があり、発症した大腸がんは遺伝性大腸がんと呼ばれます。大腸がん全体の5%程度がこの遺伝性大腸がんと考えられています。

同様に、大腸ポリープを発症する血縁者が多い家系や、大腸がんをはじめ小腸・子宮・腎臓・尿路などにがんが同時多発・異時多発するリンチ症候群なども遺伝が発症に大きく関与していると考えられています。

大腸がんや大腸ポリープになった血縁者がいる場合、発症リスクが高い可能性がありますので30代など早めに1度大腸カメラ検査を受け、大腸粘膜の状態をきちんと確かめるようお勧めしています。

生活習慣から大腸ポリープ・大腸がんを予防する

大腸ポリープや大腸がんは、食生活、飲酒・喫煙をはじめ、生活習慣が発症に関与していることがわかっています。高脂肪・低食物繊維の食事、赤身肉や加工肉、肥満、運動不足は大腸ポリープや大腸がんの発症リスクを高めます。特にリスクが高いのは、過度の飲酒や習慣的な喫煙です。

大腸ポリープや大腸がんは、食生活、飲酒・喫煙をはじめ、生活習慣が発症に関与していることがわかっています。高脂肪・低食物繊維の食事、赤身肉や加工肉、肥満、運動不足は大腸ポリープや大腸がんの発症リスクを高めます。特にリスクが高いのは、過度の飲酒や習慣的な喫煙です。

こうしたリスク要因を避けるは、発症リスクを下げることにつながります。控えめな脂肪摂取と十分な食物繊維を含んだ食事をとり、赤身肉や加工肉をできるだけ避け、禁煙と節酒を心がけ、習慣的に運動して肥満を解消することは、大腸がん予防だけでなく、幅広い生活習慣病予防にも大きく役立ちます。

また、大腸カメラ検査を定期的に受けることで、大腸がんの早期発見や大腸ポリープ切除による予防が可能になります。大腸がんの発症者数が上昇しはじめるのは50歳以上になってからですが、大腸がんのほとんどは大腸ポリープから発生し、40歳を超えると大腸ポリープの発症リスクが上昇しはじめますので、一般的に40歳を超えた方には特に症状がなくても大腸カメラ検査をお勧めしています。また、大腸ポリープや大腸がんになった血縁者がいるなどリスクが高い場合にはそれより早めの検査が有効です。

大腸ポリープ切除 (日帰り手術)

当院では、大腸カメラ検査で大腸ポリープを見つけた場合、その場で切除する日帰り手術を行っています。

当院では、大腸カメラ検査で大腸ポリープを見つけた場合、その場で切除する日帰り手術を行っています。

切除は、ポリープのサイズや形状などにより、適した手法を使い分けて行っています。

なお、以前に大腸ポリープ切除を受けた方や、大腸がんや大腸ポリープになった血縁者がいる方には、定期的な大腸カメラ検査を受けることで有効な早期発見や予防が可能になります。最適な頻度についてはご相談ください。

大腸ポリープ切除の所要時間

大腸カメラ検査では、最初に大腸の最奥である盲腸までスコープを挿入し、引き抜くように進ませながら大腸全域の粘膜を観察しており、所要時間は15分程度です。検査中に発見した大腸ポリープの切除手術を行った場合も、ほとんどの場合は30分以内に終了します。

大腸ポリープ切除の手術法

大腸カメラ検査中に行う大腸ポリープ切除の日帰り手術では、ポリープのサイズ、形状、種類などに合わせて適した手法が異なります。主に下記の3種類から最適な手法を選択して切除を行っており、いずれもスコープの先から輪になったスネアという高周波メスを出し、それをポリープにかけて切除しています。

ポリペクトミー

スコープの先端から出した高周波メスであるスネアをポリープの根元にかけ、電流を流して焼き切る手法です。10~20mmのポリープ切除に使われる手法です。切除したポリープは回収し、病理検査を行います。高周波電流は止血効果を得られますが、術後出血や穿孔などのリスクがあります。

コールドポリペクトミー

スネアを出してポリープにかけ、通電せずに締め付けることで切除する手法です。10mm以下のポリープ切除に適しています。切除したポリープは吸引して回収し、病理検査を行います。

通電しないことで一時的な出血は起こりやすいのですが、止血処置も可能です。下部組織への熱ダメージがなく、術後の出血や穿孔のリスクも大幅に抑えられ、安全性の高い手法です。

内視鏡的粘膜切除術(EMR)

隆起しておらず、平坦なポリープを切除する際に主に使われます。早期の大腸がん切除にも用いられます。

ポリープの下に生理食塩水を注入して持ち上げ、スネアをかけて通電して切除します。切除したポリープはスネアに挟んだ状態で回収し、病理検査を行います。高周波電流(電気)を流しても生理食塩水によって熱が深くまで伝わらないため、身体への負担を少なくしながら安全に、かつ確実に切り取ることができます。術後出血や穿孔などのリスクも少ないながらありますが、取り残しもなく正確に切除できるため、早期の大腸がんの切除などを切除する時にも行われます。

大腸ポリープ切除後の痛みはありません

大腸の粘膜層には知覚神経がないことから、切除の際に痛みを起こすことはありません。

大腸の粘膜層には知覚神経がないことから、切除の際に痛みを起こすことはありません。

まれですが、術後の合併症として穿孔が起きた場合、粘膜下層より下の層には知覚神経が存在しますので、その場合は痛みを生じるケースもあります。

大腸カメラ検査は、行う医師の技術力の差によって患者様の心身にかかる負担が大きく変わってきます。大腸ポリープ切除を受ける可能性がある大腸カメラ検査を受ける場合には、経験豊富な医師が必ず担当してくれるかどうかをしっかり確かめるようお勧めしています。当院では、日本消化器内視鏡学会の専門医に認定されている医師が全ての大腸カメラ検査とポリープ切除の日帰り手術を行っていますので、安心してご相談ください。

ただし、まれですが、結腸憩室炎や腸炎など別疾患が同時期に偶発的に発症し痛み野毛人となることや、腸内フローラ(細菌叢)が変化したり、大腸カメラや腸管洗浄剤(下剤)による刺激により症状が出ることもあります。穿孔などの合併症が発生しない限り、大腸ポリープ切除後の痛みが出ることはありませんが、症状が強い時、長引く場合には、腹部CT検査、血液検査にて合併症の有無も含めて精査しますので、ご連絡ください。

大腸ポリープ切除後の注意事項

大腸ポリープの切除は手術ですので、日帰りで受けられるとはいえ合併症のリスクはゼロではありません。術後1週間程度はいくつかの制限を守って頂くことで、合併症のリスクを低減できます。制限の内容は状態などによっても変わります。当院では、手術を受ける方に注意点をわかりやすく、丁寧に説明しています。医師の指示を守って、その期間は慎重に行動してください。

下記は一般的に行われている制限の例です。

- 切除当日は入浴を控えます。軽く汗を流す程度のシャワーは可能です。

- 術後1週間程度は激しい運動を控えます。お腹に負担のかかる姿勢や作業も避けてください。

- 術後1週間程度は、長時間の自動車、オートバイ、自転車などの運転を控えてください。

- 術後1週間程度は、出張・旅行など長距離移動を避けてください。特に飛行機は気圧の変化が大きく、術後出血や遅発性穿孔のリスクを高めてしまいますので控えてください。

大腸ポリープ切除後の食事

大腸ポリープの切除後、1週間程度は消化しやすく、消化管への負担が少ない食事を心がけてください。

脂質が多い揚げもの、ラーメン、刺激の強い香辛料、海藻やキノコなど食物繊維が豊富な食品を控えましょう。

また、飲酒は血行を亢進させて術後出血リスクを上昇させますので、医師の許可が出るまで避けてください。

出血があった場合

便に少し血液が付いている程度の出血でしたら、特に心配する必要はありません。しかし鮮やかな赤い出血が何度も続く場合など、出血が目立っている場合や痛みを伴う場合は、速やかにご連絡ください